EXPO 2025 大阪・関西万博では、顔認証システムを使った入場・決済などの「非接触技術」と、無線で給電されるEVバスなどの「ワイヤレス技術」が活用されました。さらに、空飛ぶ基地局HAPSを使ったワイヤレス通信や、非接触で測定可能なバイタルセンサーなどさまざまな展示も関心を集めました。これらのテクノロジーは今や私たちの暮らしになくてはならないものになっています。

今回は、ワイヤレスと非接触、2つの仕組みや規格を整理し、生活の中での使い分けや最新研究を解説します。

☆あわせて読みたい

・2027年からの商用化を目標に研究開発中の「HAPS」とは?

通信の世界でワイヤレス(無線)といえば、よく知られるものがWi-Fi(ワイファイ)でしょう。ケーブルやコードなど物理的な「線」を使わず、空間を伝わっていく電波や光、磁界などを利用して通信する技術です。

このWi-Fiのおかげで、スマホやパソコン、ゲーム機といったさまざまなデバイスがワイヤレスで繋がり、音楽や動画のストリーミング、インターネット、データの転送などを電波の届く場所であればどこにいても気軽に、快適に行えるようになりました。

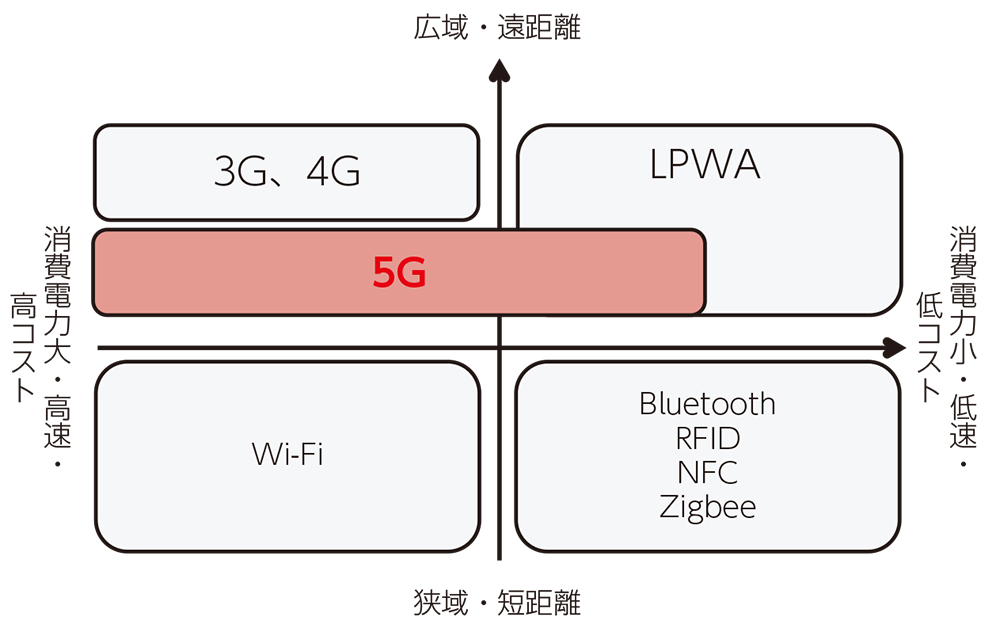

しかし、無線接続=Wi-Fiではありません。スマホなどの回線である5Gも無線ですし、低消費電力と広域通信が可能なLPWA通信網などでガスや水道のスマートメーター導入が進みつつある920MHz帯無線、イヤホンなどでおなじみのBluetooth(ブルートゥース)、運転免許証やマイナンバーカードに内蔵されているNFCも無線です。

それぞれ利用する周波数が異なり、通信可能な距離や速度も違います。通信環境にもよりますが、5Gの通信距離は数百m〜数kmにまで及ぶのに対し、Bluetoothでやり取りできるのはわずか数十cm〜数m程度。それでもマウスやキーボード、イヤホンを繋いだり、スマートウォッチを連携したりとBluetoothは大活躍しています。無線技術は、それぞれの特性を活かして使われているのです。

なおワイヤレスと似ているものとして「コードレス」がありますが、一般的にコードレスは充電技術などによって使用時にコードが不要な、単体で動く機器を指します。例えば、使うときにコンセントを繋がず、本体に内蔵されたバッテリーで動く掃除機は、「ワイヤレス掃除機」ではなく「コードレス掃除機」と呼ばれますよね。

☆あわせて読みたい

・ワイヤレス充電って便利? 置くだけ、くっつく、非接触充電のメリットとデメリット

・周波数とは結局どんなもの? 電磁波と電波の違い 周波数ごとの主な用途もチェック!

・LPWA(低消費電力広域ネットワーク)って何?活用が広がるその用途とは

・スマートウォッチにスマートリング、進化したウェアラブル端末の今と未来

決済用端末にクレジットカードやスマホをかざしたり、軽くタッチしたりするタッチ決済(コンタクトレス決済)、あるいはQRコードを読み取って決済するバーコード決済があるからと、お財布を持たずに出かけることも増えたのではないでしょうか?よく聞く「おサイフケータイ」も非接触技術のひとつです。大阪万博では、お土産の購入や飲食、自動販売機にいたるまですべての支払いがキャッシュレス決済で、さらに公式アプリを使えば顔認証で決済ができ、会計の混雑緩和に役立っていたとか。

このような決済を含む非接触技術は、物理的な接触を伴わずにデバイスやシステムを操作するテクノロジーを指します。

ホテルのルームキーや社員証など非接触ICカードの活用も広がりを見せていますし、交通系ICカードによる非接触型決済は、駅の改札だけでなく多くの店舗や自動販売機でも利用され、見慣れたものとなりました。

さらに、「スマホやパソコンのロックを顔認証で解除する」「赤外線センサを利用して体に触れずに体温を測定する」「音声認識によって家電製品を操作する」、これらも非接触技術の進化の賜物です。

この非接触技術に欠かせないのがワイヤレス(無線)技術です。つまりワイヤレス技術が、さまざまな非接触を実現したともいえるでしょう。なかでも多用されているワイヤレスの規格がNFC(Near Field Communication・近距離無線通信)です。なお、NFCにもいくつかの種類があり、そのうちのひとつがFeliCa(フェリカ)です。

NFCの通信可能な距離はわずか数cmでBluetoothよりもさらに短いですが、NFCを搭載した機器同士で通信したり、NFCを搭載したカードやタグのデータを読み書きしたり、ICカードの代わりとして使うなどさまざまな使い方が可能です。

非接触技術を使えば決済端末や現金に触れずに操作や決済が完了でき、衛生的で利便性が高いことからコロナ禍以降、続々と活用範囲を広げています。しかし、セキュリティ面のリスクが完全にゼロとはいえず、また電子機器の扱いに不慣れな人にとっては使いにくいといった課題も残されています。

これらの課題を解消し、今後はさらに便利で誰でも簡単に使える非接触技術が登場してくるかもしれません。

☆あわせて読みたい

・国際標準規格NFCとは FeliCaとの違いは?NFCタグや非接触カードでスマートに

・日常に溶け込んだQRコード。1次元から2次元へ進化した、バーコードの未来とは

ワイヤレス技術も非接触技術も進化を続けています。最新ワイヤレス技術のひとつが、レーザー光を使って無線で電気を送る仕組みです。無線給電の方法にはマイクロ波やレーザー光がありますが、レーザー光は効率が低く、長距離の無線給電を行うのは困難だとされていました。しかし最近、日本の大手通信社が、レーザー光を使って1km先への給電に成功し、将来的にはドローンへの給電や、離島などでのインフラとして利用できると期待されています。

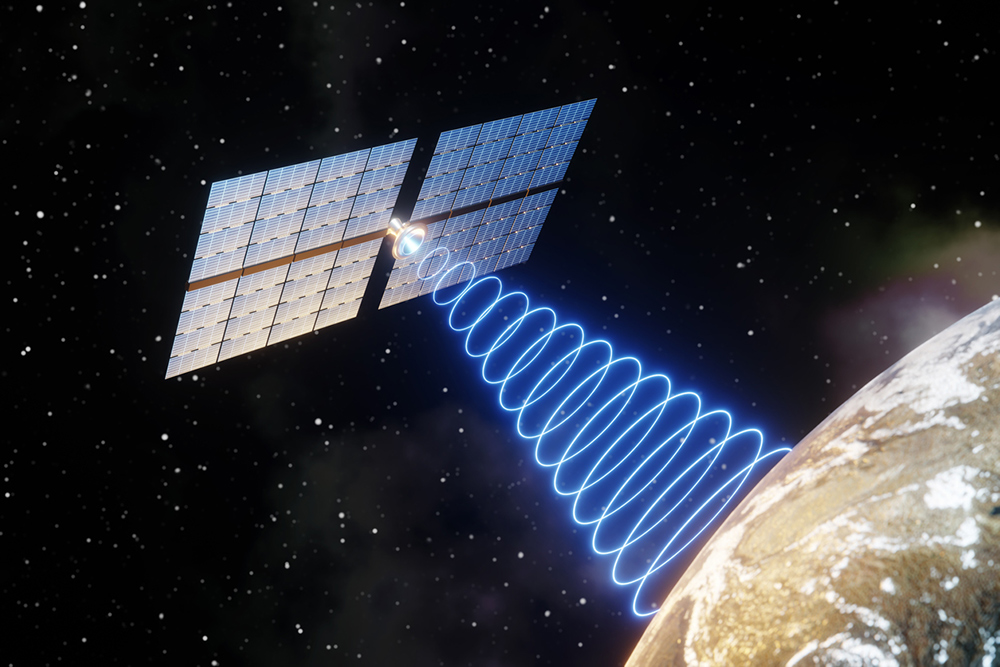

高度3万6,000kmの静止軌道に太陽電池を搭載した人工衛星を配備し、太陽光エネルギーを無線電波に変換して地上に届ける、SSPS(宇宙太陽光発電)も計画されています。マイクロ波の利用が想定されていますが、上記のレーザー光による無線給電も応用できると考えられています。再生可能エネルギーがかつてなく注目されている今、無線技術は持続可能な社会実現にも大きく貢献することでしょう。

非接触技術の新しい分野としては、「触っていないのに触っている感覚」を再現する技術が挙げられます。ジェスチャーや指の動きで操作できるインターフェースや空中に浮かぶタッチパネルが実用化されていますが、近い将来、触感をプラスできるようになるかもしれません。

何もないところにつるつる、ふわふわ、ざらざらした手触りが感じられる。そんな技術が実現すれば、XRや仮想空間への没入感が高まり、エンターテインメントだけでなく医療や教育、ビジネスなど多くの分野での活用も広がりそうです。

☆あわせて読みたい

・万博でもホログラム!非接触タッチパネルやパビリオンの演出に注目

ワイヤレス技術や非接触技術は、すでに私たちの暮らしになくてはならないものとなっています。それぞれの特徴を知り、目的に合わせて使いこなすことで、快適さと安心、そして持続可能性を兼ね備えた暮らしが広がっていくでしょう。

※ユピテルからは、非接触タッチセンサーを搭載したバーチャルフィギュア「LVR-01」が発売中です。浮遊映像レンズによって浮かび上がるキャラクターと、会話したり触れ合うことができます。

※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の商標又は登録商標です。

※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

※NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。

※大阪・関西万博、EXPO 2025は公益社団法人2025年日本国際博覧会協会の登録商標です。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。