超高速でサーキットを駆け抜けたり、長時間の過酷な耐久レースに挑んだりする自動車競技は、長年にわたり世界中のファンを魅了してきました。これら4輪モータースポーツには、どのような種類があるのでしょうか。今回は、自動車競技の種類とその魅力を紹介します。さらにモータースポーツがクルマの開発に貢献してきた歴史を振り返り、持続可能な社会の実現におけるモータースポーツの役割も考えます。

超高速でサーキットを駆け抜けたり、長時間の過酷な耐久レースに挑んだりする自動車競技は、長年にわたり世界中のファンを魅了してきました。これら4輪モータースポーツには、どのような種類があるのでしょうか。今回は、自動車競技の種類とその魅力を紹介します。さらにモータースポーツがクルマの開発に貢献してきた歴史を振り返り、持続可能な社会の実現におけるモータースポーツの役割も考えます。

自動車競技には多くの種類がありますが、日本自動車連盟(JAF)では、2台以上のクルマがサーキットを同時に走る「レース」、一般道でタイムを競う「ラリー」、専用のレーシングカートで行われる「カート」、その他「スピード競技」などに分類されています。

「スピード競技」には、パイロン(コーン)などで作られたコースを1台ずつ走行してタイムを競う「ジムカーナ(舗装路面)」や「ダートトライアル(未舗装路面)」、公認サーキットでラップタイムを競う「サーキットトライアル」などがあります。

車を横滑りさせながらコントロールを競う「ドリフト」も、スピード競技に分類されます。まるで飛ぶように時速350kmものスピードでサーキットを走る競技には爽快な迫力がありますが、大量の白煙をあげつつ爆音とともに横滑りしていくドリフトにもダイナミックなインパクトがあり、会場は盛り上がります。

一方、スピードではなく正確さを競う競技が「オートテスト」です。パイロンで作られたコースを8の字ターン、360度ターン、車庫入れ(ガレージ)などを行いながら走行します。競技ライセンスは不要、自家用車で一般人も気軽に参加できるので、運転に自信のある方は挑戦してみてはいかがでしょうか。

そのほか、EV車による「フォーミュラE」、女性レーサーだけの「KYOJO CUP」、さらにオフラインやオンラインで対戦できる「Eモータースポーツ」も盛んになっておりJAFや自動車メーカーによる様々なイベントが開催されています。

こうした自動車レースはいつから行われているのでしょうか。

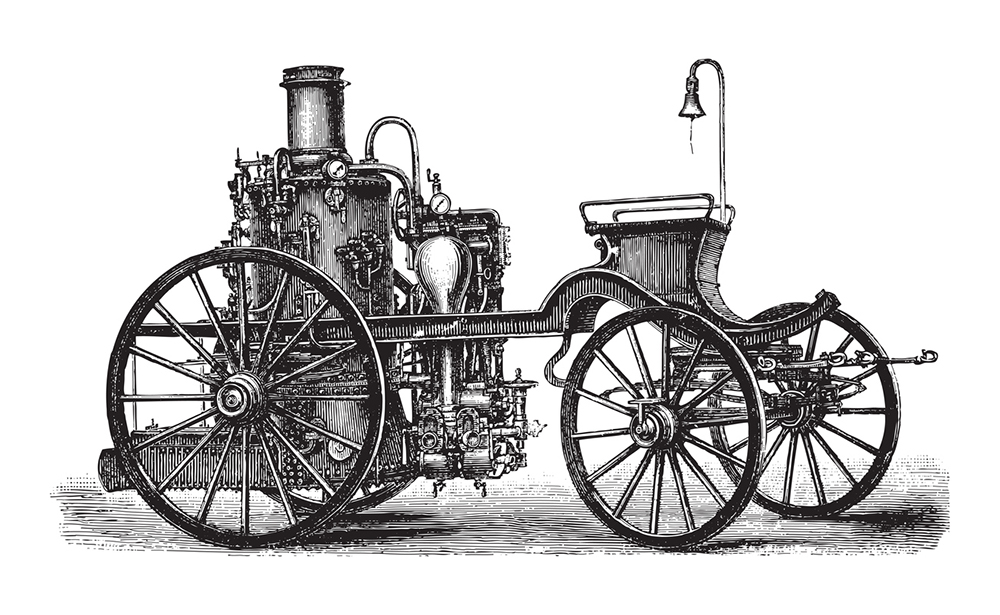

世界初の自動車競技は1887年、フランスで行われたとされています。自動車というとドイツやアメリカという印象が強いのでちょっと意外な気がしますね。ただこのレースは自動車の信頼性の確認を目的としており、蒸気自動車がわずか2kmのコースを走るというものでした。

次のレースは7年後の1894年、やはりフランスで行われます。コースはパリ〜ルアン間の128kmで21台が競いました。1位でゴールした蒸気自動車の平均速度は18.7km。これは自転車ほどのスピードです。

1900年台に入って車の性能が上がり、速度制限のある公道での競技が難しくなると、競馬場などを使った「サーキットレース」が始まります。世界初の専用常設サーキットは、1907年、ロンドン郊外に作られました。1周4.43kmの楕円形のトラックで、今では自動車と飛行機の博物館がその跡地に建てられています。

モータースポーツのなかでも特に有名な「世界三大レース」が始まったのは1920年前後。第二次世界大戦後には、性能の差をなくすため「規格(Formula)」が導入されました。

一方、国内で本格的に自動車競技が行われるのは1960年台になってから。鈴鹿サーキット、富士スピードウェイがオープンし、世界的な大会も開かれるようになりました。今では毎週のように日本各地でさまざまなレース競技会が開催されています。

長い歴史を持つ自動車競技は、「見て楽しい」、時に「参加して楽しい」だけはありません。極限状態で行われる競技は車の耐久性や安全性を高め、信頼性を向上させる技術開発を進め、クルマの性能向上にも大きく貢献してきました。競技を通してエンジン、タイヤ、ブレーキなどの技術革新が生まれ、それらは市販のクルマに搭載される技術にも応用されています。また、今、私たちが山間部でも未舗装の路面でも、どんな天気の日でも安心してハンドルを握れるのは、多くのラリーで培われた技術のおかげだといえるでしょう。

近年では自動車競技は環境技術の進歩にも役立っています。「カーボンニュートラルフューエル」と呼ばれる合成燃料が取り入れられた車や、液体や気体の水素を使って参戦する車も登場しています。セルロース(植物ごみ)から作られた炭化水素を使う100%非化石由来の燃料の採用も進んでいます。

電気自動車による「フォーミュラE世界選手権」では、使用される燃料がすべて再生可能エネルギーであることはもちろん、車体やタイヤにリサイクル素材が使われたり、タイヤの種類を減らしたりなど、「環境対応型技術の実証実験の場」としても機能しています。バッテリーをリサイクルする仕組みも構築中だとか。

世界中の自動車メーカーが、過酷な競技現場でこうした技術を磨き上げることで、持続可能なクルマ社会の実現が近づいているのかもしれません。

☆あわせて読みたい

・自動車メーカーがしのぎを削るモータースポーツ。レースで磨かれる技術

身近なクルマには、150年にわたる自動車競技の歴史の中で培われたさまざまな技術と知恵が詰め込まれています。自動車競技は、単なるスポーツやエンターテインメントという枠を超え、安全・安心なで持続可能なカーライフを支える競技なのです。

☆あわせて読みたい

・スピード違反に注意!罰金や点数次第で免停も 生活道路の法定速度変更

ユピテルはまだまだ競技人口の少ない女性レーサーの促進として、さまざまなカテゴリーのレースに挑戦する猪爪杏奈選手を2021年よりサポートしております。

また、猪爪杏奈選手とクルマ好きスタッフによる「クルマ好き」にお届けする動画シリーズも公開しています。ぜひご覧ください。

SPORTS

自動車メーカー各社はその莫大な資金を投入し、モータースポーツを技術的な実験場として活用してきました。...

LIFESTYLE

2026年9月に生活道路の法定速度を時速30kmに変更するという方針で法律の見直しが進んでいます。...

CULTURE

ユピスタの読者なら「eスポーツ」という言葉は既に耳馴染みでしょう。eスポーツとは「コンピュータゲーム...