近年増加しているゲリラ豪雨により、多くの車が冠水や浸水の被害に遭っています。2023年度に発生した台風や梅雨による風水災害を原因として支払われた車両保険は約2万件にものぼり、今では車の水害対策は身近な課題といえるでしょう。

道路が冠水したら車はどんな被害を受けるのでしょうか。もし立ち往生してしまったら?ドライバーが注意したいアンダーパスと、緊急時の脱出方法、さらにセンサを使った新しい水害リスク対策を紹介しつつ、車の浸水対策としてできることについて解説します。

NEW

NEW

近年増加しているゲリラ豪雨により、多くの車が冠水や浸水の被害に遭っています。2023年度に発生した台風や梅雨による風水災害を原因として支払われた車両保険は約2万件にものぼり、今では車の水害対策は身近な課題といえるでしょう。

道路が冠水したら車はどんな被害を受けるのでしょうか。もし立ち往生してしまったら?ドライバーが注意したいアンダーパスと、緊急時の脱出方法、さらにセンサを使った新しい水害リスク対策を紹介しつつ、車の浸水対策としてできることについて解説します。

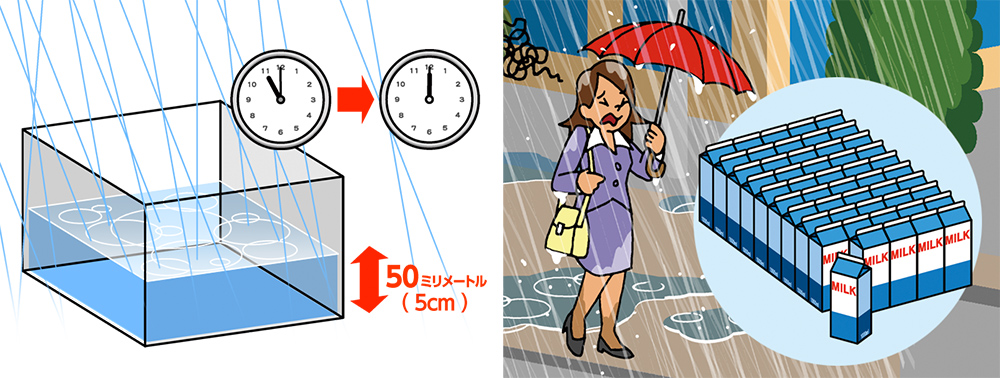

近年、自然災害が以前より頻繁に起きるようになり、しかも激甚化しています。台風やゲリラ豪雨による水害もそのひとつです。気象庁によると、最近10年間に起こった1時間降水量50mm以上の大雨の平均年間発生回数は、統計が開始された1976年からの10年間に比べて約1.5倍に増加しており、それとともに洪水発生確率の増加も懸念されています。

引用:「雨と風 雨と風の階級表」(気象庁)

50mmというと5cmですから、それほどたいしたことがないような雨量に思えるかもしれません。しかしこれは、広げた傘の上に1時間で1Lサイズの牛乳パック50本分の雨が降る計算になります。そう考えると、かなり多いと感じるのではないでしょうか。

また最近のゲリラ豪雨はさらに猛烈になっています。2024年8月には東京都港区などで1時間に100mm、2025年7月には埼玉県本庄市で106mmもの雨が観測され、電車や新幹線が運転を見合わせる事態となり、多くの人が影響を受けました。また、2024年9月の能登半島での大雨では1時間の雨量が最大121mmにものぼり、激甚災害として指定されています。

突然の大雨やゲリラ豪雨は予想が難しく、日頃から水害への備えをしておく必要があるといえるでしょう。

もし運転している時に突然の大雨やゲリラ豪雨に遭ってしまったら、特に注意しなければならないのが「アンダーパス」です。アンダーパスとはバイパスや鉄道などの高架下をくぐるように設けられた道路のことで、国土交通省によると全国に約3700か所(2022年3月時点)存在しています。

アンダーパスは周囲よりも低くなっているので、大雨の時には冠水するおそれがあります。さらにアンダーパスに溜まっている水は泥やゴミで濁っていることが多く、一見しただけではどれぐらいの深さまで冠水しているか分かりにくい場合があります。そのため「これぐらいなら大丈夫だろう」という思い込みからアンダーパスに侵入して立ち往生し、アンダーパス内で車が水没してしまうケースは少なくありません。

自動車はどれぐらいの水深で動かなくなるのでしょうか。浸水しても問題なく走行できるのは10cm程度とされています。これを超えるとブレーキが効きにくくなり、マフラーまで浸かる水深30cmになると車は動かなくなります。さらに、水深50〜60cmでドアの半分ぐらいが水没するとドアを開けられなくなり、閉じ込められてしまうおそれがあります。

こうして考えると安全に走行できる水深は、せいぜいタイヤの半分程度まで。「いけそう」と思っても冠水している場所には絶対に近づかず、迂回することが重要です。

冠水で立ち往生してしまう可能性も考え、もしもの時にどうすればよいかも知っておきましょう。もし車が立ち往生したときは、まずできるだけ早くエンジンを停止してシートベルトを外し、車外の水深を確かめたうえで脱出を試みます。蓋が外れやすいマンホールも多くあるため、足元に注意しながら避難する必要があります。

ドアが開かない時は緊急脱出用ハンマーで窓ガラスを割って脱出しましょう。専用ハンマー以外で窓ガラスを割るのは困難です。ヘッドレストを外して金属部分でガラスを割ることも不可能ではありませんが、特にパニックになっている時は難しいかもしれません。

合わせガラスが義務付けられているフロントガラスは、専用ハンマーでも割ることができないので、左右や後部のガラスを割って脱出します。緊急脱出用ハンマーには割る方法によっていくつかタイプがあり、シートベルトカッターやLEDライト、簡易消火機能などが付いたものもあります。購入したハンマーの使い方や機能はしっかりとチェックし、固定ホルダーなどで車内の手の届きやすい場所に設置します。また、サイドウインドウにも合わせガラスが使われている車種もありますので、どのガラスを割ればよいのか調べておきましょう。

ドアも窓も開かない状況になったらどうすればよいのでしょうか。車はすぐには沈まないため、慌てずに119番に通報し、車が浮いている間に脱出を図ります。通常、車はエンジンを積んでいる前方から沈むので、後部座席へ移動し、浸水が進んで車外からの水圧が弱くなるのを待ちます。車内と車外の水位の差が小さくなるとドアが開けやすくなるので、その時が脱出のチャンスです。

「電気自動車やハイブリッド車は水に弱い」「電気自動車は浸水すると感電する」などという噂もありますが本当でしょうか。高電圧のバッテリーを積み、コンピュータ制御されたマシンと聞けば水害に弱そうなイメージがあるので、電気自動車やハイブリッド車のオーナーは不安に感じるかもしれません。

しかし、結論から言うとこれは誤解。電気自動車には高電圧のバッテリーとともに高精度のブレーカーが搭載されており、浸水でショートするとブレーカーが回路を自動的にシャットダウンします。車体と高電圧のバッテリーは完全に切り離されるため、水没している電気自動車に触っても、感電することはありません。この仕組みは法律(道路運送車両法)で決められているので、すべての電気自動車に当てはまります。

また、電気自動車の安全基準は非常に高く、通常の水没(水圧)や衝突でバッテリーが破損することはないといいます。実際、台風や津波などで多くの電気自動車やハイブリッド車が浸水・水没の被害に遭いましたが、今のところ水没による直接的な漏電や火災被害は報告されていないようです。

ただし、水が引いたあとの処置には注意が必要です。バッテリー内部に水や泥が入ったままエンジンをかけてしまうと、エンジンの故障や火災に繋がりかねません。また、電気自動車は水没でショートはしませんが、浸水した状態の車をそのまま放置し、バッテリー内部に浸水した場合はショートして発火するおそれがあります。電気自動車に限りませんが、水が引いても絶対に自分でエンジンをかけないこと、そして速やかにディーラーや整備工場に相談することが大切です。

ガソリン車やディーゼル車の場合はバッテリーのマイナス端子を外して絶縁処理を行うなどの処置が必要です。万が一に備えてメーカーのホームページや取扱説明書などで浸水や水没した際の対応について確認しておきましょう。

☆あわせて読みたい

・電気自動車が手ごろに?充電、ゼロエミッション…拡大する背景と未来は

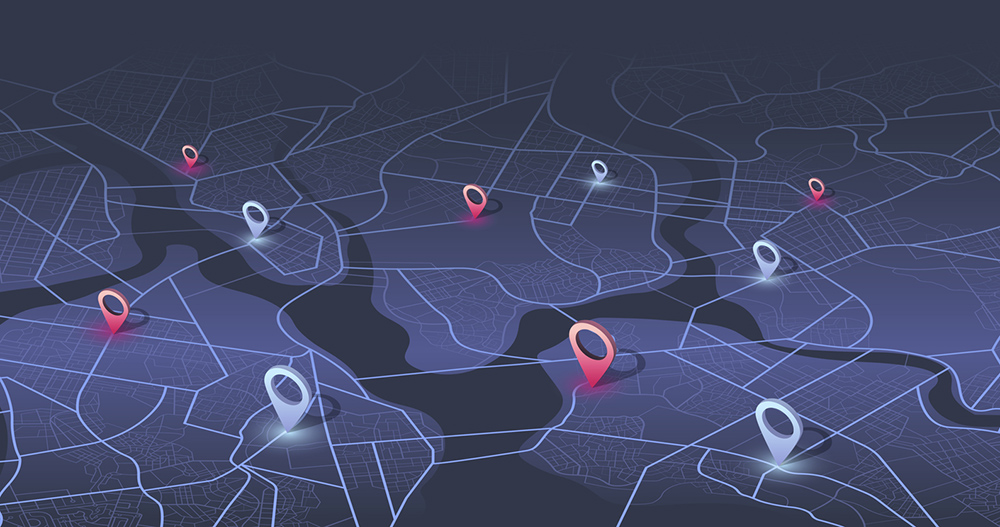

地震対策などと比較して遅れがちだった水害対策ですが、近年、政府や自治体による新しい取り組みが行われています。そのひとつが浸水センサを使った水害対策です。国土交通省が中心となり小型の浸水センサを複数設置し、情報を収集してスピーディな初動に繋げようというもので、令和4年度(2022年)から実証実験が始まりました。

浸水や冠水が起きやすい場所にある電柱やカーブミラー、自販機など、地上から高さ10〜90cmほどのところに、手のひらに乗るほどの小さなセンサをたくさん取り付けます。水位が設置した高さを超えるとセンサから自治体の防災課や職員に通知が届き、迅速に現地の状況確認が行われるという仕組みです。

国土交通省が公開しているマップでは、センサが取り付けられている場所、浸水が起きている場所をリアルタイムで見ることができます。

この実証実験は、初年度の2022年度に5つの自治体からスタートしました。将来的にはワンコイン(500円)程度の価格での普及を目指していることから「ワンコイン浸水センサ」と名付けられています。実用化されれば、ピンポイントで冠水しそうな場所をよりスピーディに発見し、速やかな初動に繋げられると期待されています。

☆あわせて読みたい

・車置き去り防止センサー、GPSに見守りシステム。子どもを守るテクノロジー

・三密回避のCO2センサーだけじゃない。スマートホーム・IoTでのセンサーの活躍

令和7年度の「ワンコイン浸水センサ」実証実験は、232の自治体で行われています。国土交通省のサイトにはセンサの設置場所が表示されているので、自分の住んでいる地域のセンサを確認しておくと、冠水リスクの高い場所の目安になるかもしれません。

また、自分が住んでいる地域のハザードマップや道路情報※もチェックしておき、あらかじめ冠水・浸水しやすい場所を知っておきましょう。よく走行するルートや駐車場所の水害リスクを事前に確認しておくと、早めに車を移動するなどの対応ができるでしょう。

※参考:「関東甲信地域における道路冠水注意箇所マップ」(国土交通省関東地方整備局)

多くのアンダーパスには、冠水しやすいことを注意喚起する看板が手前に設置されていたり、路面や側面に水位がわかる数字や目盛りが標示されていたりします。また、アンダーパスに「監視情報システム」を設置して、数分ごとのカメラ映像を公表している自治体もあります。

もちろんこのような情報が増えていても、それを実際に活用するかどうかはドライバー自身にかかっています。災害時には一瞬の判断が状況を左右することがあります。危険を知らせる標示を無視せず、情報をうまく活用しましょう。

自然災害を止めることはできなくても、私たち一人ひとりが被害を最小限に食い止めるためにできることはたくさんあります。高い安全基準で作られている電気自動車でも決して過信せず、まずは大雨の時には危険な場所には近寄らないという大原則を守りましょう。さらに、政府や自治体からの情報、天気予報もこまめにチェックすることが、命と大切な愛車を守ることに繋がります。

(2024年12月11日新規掲載:2025年10月20日更新)

☆あわせて読みたい

・全固体電池とリチウムイオン電池はどう違う?自動車の未来は?

・電気自動車vs水素自動車の戦い!Society5.0で10年後どうなる?

LIFESTYLE

コロナ禍において三密を避けることが重視されていますが、室内の密を計測できるCO2センサーというものが...

LIFESTYLE

子どもを取り巻く環境は、決して安全なものではありません。周囲の大人がどんなに気をつけていても、子ども...

SOCIAL

昨今、脱炭素社会への実現に向けて、世界では電気自動車へと移行する動きが見えてきています。また電気自動...