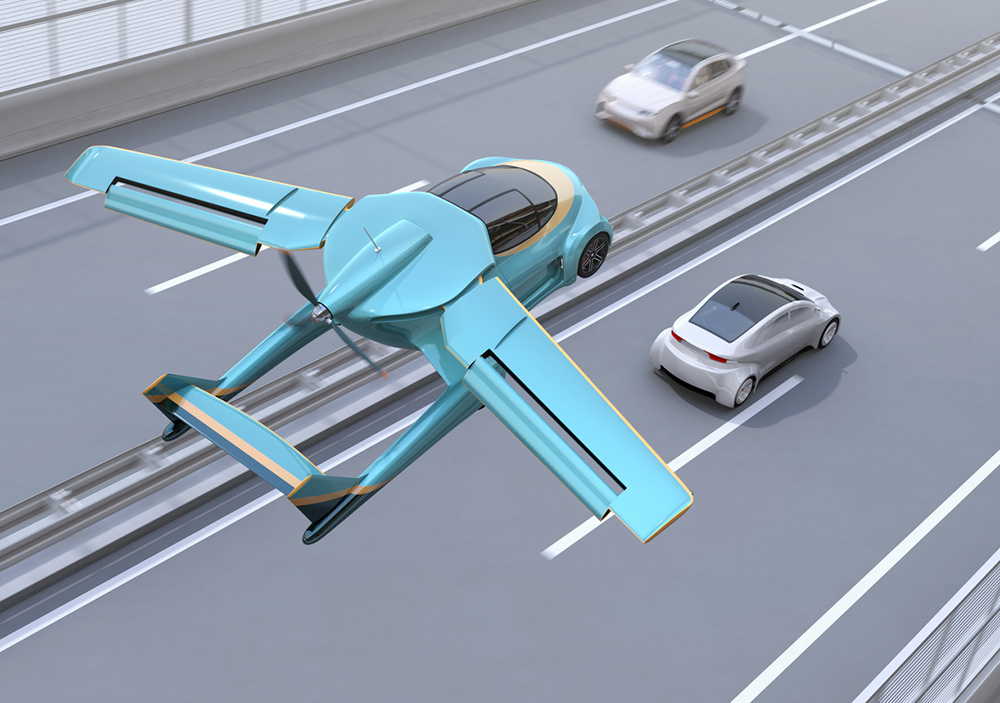

ついにクルマが空を飛ぶ時代がやって来る!? 何だかSFの世界みたいな「VTOL」や「UAM」というキーワードが、最近はぐっと身近に感じられるようになってきました。大阪・関西万博でも「空飛ぶクルマ」が注目の的に。ちょっとしたハプニングもありましたが、デモフライトが実現したことによって、本物を目の前にしたワクワク感は最高潮に。移動のカタチがこれからどう変わっていくのか、最先端の交通テクノロジーが描き出す未来に大注目です!

ついにクルマが空を飛ぶ時代がやって来る!? 何だかSFの世界みたいな「VTOL」や「UAM」というキーワードが、最近はぐっと身近に感じられるようになってきました。大阪・関西万博でも「空飛ぶクルマ」が注目の的に。ちょっとしたハプニングもありましたが、デモフライトが実現したことによって、本物を目の前にしたワクワク感は最高潮に。移動のカタチがこれからどう変わっていくのか、最先端の交通テクノロジーが描き出す未来に大注目です!

その名もすっかり定着したドローンは、今や室内用のホビーから、映像制作に使われる本格的な機材、さらには花火大会などのイベントを盛り上げる演出まで、幅広く活躍するガジェットとなりました。2025年の大阪・関西万博では、毎晩21時から1000機ものドローンを使ったダイナミックなショーが開催されているほどです。

ところで、プロペラによって飛行するという基本的な構造から考えてみたときに、「空飛ぶクルマとドローンってどう違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。また、「VTOL」や「UAM」といった用語は耳にしたことがあっても、その違いがはっきりしないという方も多いでしょう。ここでは、それぞれの特徴と違いを分かりやすく説明します。

「ドローン(Drone)」は「UAV(Unmanned Aerial Vehicle:無人航空機)」のうちのひとつ。ただし、国際的に共通の定義というものはなく、ドローンという言葉がUAV全体を指す場合もあるようです。

ドローンには地上からのリモコン操作で飛ぶタイプと自律飛行できるタイプがあります。最近よく目にするものは複数のプロペラがついたマルチローター型のドローンですね。 ちなみに、日本の航空法で定義されている「無人航空機」は「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」。ドローンもこのうちに含まれます。

一方、「VTOL」は「Vertical Take-Off and Landing」の略で、その名の通り、地面からまっすぐ離着陸できる航空機全体を指します。例えば、V-22オスプレイのような軍用機もVTOLです。要するに、これらは“どうやって飛ぶか”という飛行方式の違いを表す言葉です。

「UAM」は「Urban Air Mobility」の略で、日本語で「都市型航空交通」と呼ばれています。将来的には自動操縦も期待されていますが、現状ではパイロットが乗り込む新しい交通手段として開発が進められています。主流となっているのは動力に電気を使ったeVTOLで、「空飛ぶタクシー」として都市の混雑解消に役立てる構想が描かれています。

ざっくりまとめると、ドローンはいわゆる無人機、VTOLは垂直に離着陸できる機体、UAMはこれからの都市交通、と覚えておくとわかりやすいでしょう。

☆あわせて読みたい

「空飛ぶクルマ」がレンタル中?関西万博を前に沸き立つ地方自治体のDX戦略

大阪・関西万博では、「空飛ぶクルマ」が展示の目玉として注目を集めていました。当初は実際の飛行デモンストレーションも予定されていましたが、残念なことに機体の破損事故が発生し、2025年6月時点では安全が確認されるまで飛行が中止となっています。

この「空飛ぶクルマ」は、単なるパフォーマンスではなく、万博会場内での移動手段、つまりUAM(都市型航空交通)として本格的な実用導入が構想されていました。思い返せば、2005年の愛知万博でもリニアモーターカー「リニモ」が実験運用され、そのまま今も地域の交通機関として活躍しています。万博は、最新テクノロジーの社会実装や、新しい移動方法を試す場でもあるのです。

SkyDriveによる二地点間運航は特に話題となりました。「大阪港バーティポート」から万博会場内の「EXPO Vertiport」まで、空飛ぶタクシーを走らせる計画が進められていたのですが、開催前に安全面への配慮からデモフライトに切り替わりました。

「バーティポート」という言葉をご存じでしょうか。これは「Vertical(垂直)」と「Airport(空港)」を組み合わせた新しい造語で、実は国土交通省の公式な資料にも使われています。まだ聞き慣れない名称ですが、今後、空飛ぶクルマが身近な存在になれば、広く使われる日が来るかもしれません。

VTOLは従来の飛行機と違って、ビルの屋上などの限られたスペースにも離着陸できるのが特長です。わざわざ広い滑走路を確保しなくても、都市のどこにでも発着ポイントを作ることが可能なのです。例えば、将来的に自宅マンションの屋上が「〇〇マンション専用のバーティポート」として活用され、空飛ぶクルマがそこで発着する、そんな新しい日常が訪れるかもしれません。

空飛ぶクルマが普及すれば都市の交通スタイルは地上から空へと大きく変わり、まるでSF映画のワンシーンのような日常がやってくるかもしれません。ただ、その実現には想定外のトラブルに備えるための対策や、インフラの整備が必要不可欠です。

国土交通省もすでに動き始めていて、空飛ぶクルマの安全基準や、操縦する人の免許制度、空の交通ルール、そして離着陸ポイントの設置など、さまざまな準備が進められています。もちろん、誰でも簡単に運転できるものではなく、きちんと免許が必要になりそうです。

ドローンの場合は、2022年12月の航空法改正で「無人航空機操縦者技能証明」という国家資格が登場しました。従来はリスクによってレベル1~3なら免許が要りませんでしたが、都市部での宅配や警備など、業務として使う場合は資格が必須となっています。

空飛ぶクルマやUAMの操縦も同様に免許が必要になりそうですが、どういった制度になるかはまだ発表されていません。手動で操縦するタイプと自動で動くタイプ、それぞれに合わせた免許制度ができる可能性もあります。取得の流れとしては、航空力学や無線通信、気象知識などの学科試験をクリアした後、シミュレーター訓練や実際の機体を使った練習を重ね、規定の飛行時間を終えれば免許がもらえる、といった形になりそうです。

今の自動車免許のことを考えれば、空飛ぶクルマ専用の教習所ができるのも時間の問題かもしれません。実用化に向けて取り組むべきことは、まだまだたくさんありそうですね。

課題はまだまだ山積みですが、空飛ぶクルマには私たちの暮らしを根本から変える力があります。観光の新しい形を創り出すことはもちろん、急病人の搬送や災害時の物資輸送など、さまざまなシーンでの活躍が期待できそうです。技術が発展して安全面が強化され、自動運転が普及すれば、渋滞の緩和や脱炭素といった社会的な課題の解決にも一役買ってくれるでしょう。移動がもっと快適かつスマートになる未来が、着実に近づいているのかもしれません。

今のカーナビは水平方向のみの案内がメインですが、空飛ぶクルマが普及すれば高さも加えた三次元のナビゲーションが必要になりそうです。私たちの頭上には、まだ想像もつかないほどの可能性が広がっています。

TECHNOLOGY

ユピスタではこれまで様々な角度から交通の未来をご紹介してきました。今回は、夢の空飛ぶクルマ、エアモビ...

TECHNOLOGY

自動運転は最も安全性を求められるテクノロジーだと言えるでしょう。人の命に直結するため、決して過ちを犯...

LIFESTYLE

ドライバーを支え、安全な運転を支えるADAS(Advanced Driver-Assistance ...